En relisant L’Education de Malika, une nouvelle de Paul Bowles (1910-1999) qui la jugeait lui-même comme « le contraire », d’une certaine manière, de la plupart de ses œuvres de fiction, j’ai été frappée par les motivations de l’héroïne, mieux montrées par le titre original – Here to learn (1981) – et par l’image qu’il y donne de notre civilisation occidentale. Le regard d’une Marocaine (disons de l'écrivain, établi au Maroc) sur l’Occident ne manque pas d’intérêt en cette période de renaissance du monde arabe (espérons-le) avec ses milliers de réfugiés cherchant ailleurs un paradis qu’ils n’y trouveront pas forcément.

Malika, dès sa naissance, est une beauté. Des religieuses, les « Hermanas Adoratrices », proposent de la prendre en charge et de lui enseigner l’espagnol et la broderie. Cela enthousiasme son père qui aimait répéter qu’ « Allah nous a placés sur terre pour apprendre ». Quand il meurt, Malika, cinq ans, rentre chez sa mère qui désapprouve tout ce temps passé par sa fille avec des « nazaréennes ».

Un jour, elle la juge assez grande pour aller vendre une poule au marché. Malika, qui craint les soldats du bourg, lui demande de quoi se couvrir le visage, mais sa mère l’éconduit. La fille se débrouille avec une serviette éponge ou se met de la boue sur le visage. Quand elle a quinze ans, un soldat la coince dans une ruelle, heureusement dérangé par des passants. Sa mère alors la gifle et la traite de chienne. C’est le début d’une « guerre silencieuse » entre elles.

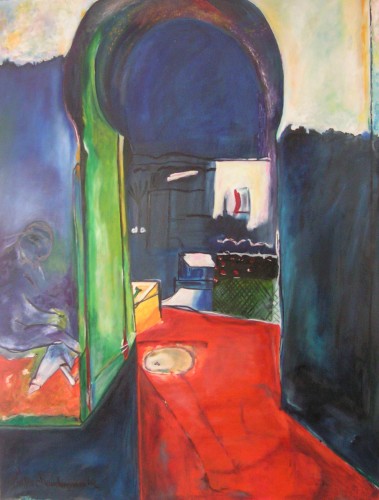

La nouvelle vie de Malika commence un jour où les vendeuses du marché l’envoient dire à un « nazaréen » qui les photographie de s’en aller. L’homme souhaite la prendre en photo, lui achète ses œufs, puis l’emmène dans sa décapotable pour un tour hors de la ville, un pique-nique improvisé, une visite à la ville voisine, Tétouan, qu’elle ne connaît que par ouï-dire. Comme elle ne veut pas rentrer chez elle, le photographe l’emmène chez lui à Tanger (la ville où Bowles a vécu pendant cinquante-deux ans).

Dans l’appartement de l’Américain, Malika étudie les poses séduisantes des femmes sur les photos des magazines. Tim lui offre des vêtements élégants, lui procure un passeport, l’emmène à plusieurs fêtes où elle est très remarquée. Il lui donne aussi « sa première leçon d’amour ». Puis Tim part pour Londres, en lui laissant l’appartement. Deux amis homosexuels sont chargés de veiller sur Malika. Mais Tim ne revient pas à la date prévue.

Un nouveau soupirant, Tony, un grand Irlandais, introduit par ses « eunuques », invite la jeune femme à l’accompagner à Madrid, elle accepte. Là il l’emmène s’habiller chez Balenciaga. Ensuite ce sera Paris, une ville « beaucoup trop vaste » qui lui fait peur. Tony présente sa « nouvelle Antinéa » à sa sœur Dinah et l’installe chez elle quand il doit s’absenter. Dinah ne tient pas trop à s’occuper de la jeune Marocaine aux « yeux de gazelle » et à Cortina d’Ampezzo où elles vont aux sports d’hiver, la laisse seule à l’hôtel toute la journée.

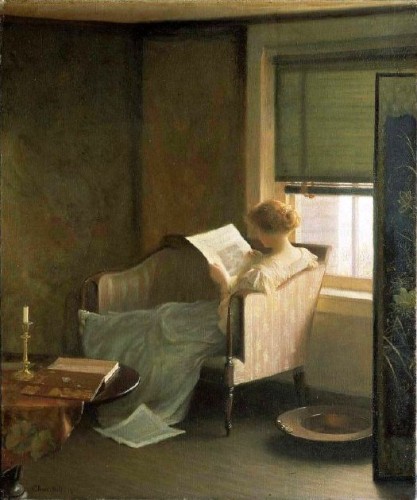

Pendant que Dinah skie avec ses amis, Malika traîne au bar. A nouveau, un homme s’intéresse à elle, lui propose des leçons de ski, à ses frais. Cela mécontente Dinah, qui parle de rentrer à Paris, Malika décide de suivre Tex, l'Américain amoureux, à Milan, où elle lui fait croire qu’il est « le premier », puis à Lausanne. Elle veut absolument apprendre l’anglais et Tex l’inscrit à l’école Berlitz. « Elle savait seulement que si elle cessait d’apprendre, elle serait perdue. »

Tex souhaite épouser la jeune femme, qui n’en voit pas l’utilité, mais elle accepte, pour lui faire plaisir. Une autre vie se dessine alors, au retour des nouveaux mariés à Los Angeles, où Tex possède une maison dans les bois. Malika est troublée par la façon de vivre des gens là-bas, « très loin de tout ce qu’elle connaissait. » L’inquiétude ne la quitte jamais. L’argent, l’instruction, les voyages… Malika ne cesse d’apprendre et rêve de régler un jour ses comptes avec sa mère : « Depuis le jour où elle s’était enfuie, la vision d’un retour triomphant ne l’avait pas quittée ; sa fille ne ressemblait pas aux autres filles de la ville. »

L’Education de Malika a été publiée d’abord dans le recueil de nouvelles Réveillon à Tanger, mais Bowles en souhaitait une publication isolée. Il y a du conte de fées dans cette histoire d’une jeune fille qui, passant d’un homme à un autre, se construit un destin tout en faisant figure de « Candide » dans un milieu où luxe et paraître comptent avant tout. Ni sa revanche contre sa mère ni son avenir avec Tex ne sont pourtant garantis à ce personnage qui avance obstinément sur sa route. La réussite matérielle n’est pas tout. Dans sa postface, la traductrice Claude-Nathalie Thomas rappelle la passion de Paul Bowles pour le thème de « l’altérité » : « A mon avis, il n’est pas d’état plus exquis que celui d’étranger. C’est pourquoi je me mêle aux êtres humains, qui ne sont pas de mon espèce : précisément afin d’être un étranger parmi eux. »